Rodolfo Biquez

Introducción: la persistencia de una mirada

No es de mi interés exponer una propuesta cerrada, una suerte de tesis sobre el fascismo en relación a la noción de “espectáculo». Más bien diría, mi interés es compartir el recorrido de una ocurrencia. Dicho recorrido, o itinerario, implica mencionar y comentar algunos textos, algunas películas y fotografías.

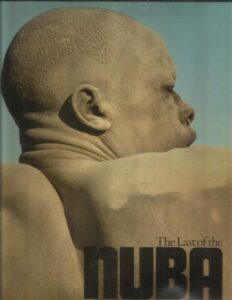

El primer texto a mencionar es “Fascinante fascismo”, el artículo de Susan Sontag de febrero de 1975, publicado por The New York Review. El texto de Sontag aparece luego de la publicación en inglés, en 1974, del libro fotográfico sobre el pueblo de los Nuba, “The Last of the Nuba”, de Leni Riefenstahl.

Esto es lo que escribe Sontag sobre la obra fotográfica de Riefenstahl:

He aquí un libro de 126 espléndidas fotografías en color, tomadas por Leni Riefenstahl, ciertamente el libro de fotografías más arrebatador [the most ravishing] publicado en años recientes. En las infranqueables montañas del Sudán meridional viven cerca de ocho mil altivos Nuba, semejantes a dioses, emblemas de la perfección física, con grandes cabezas bien formadas, parcialmente afeitadas, rostros expresivos y cuerpos musculosos, depilados y decorados con cicatrices.1

Han pasado muchos años, pero la mirada de Riefenstahl no ha cambiado. La belleza, la fuerza y la perfección prefiguradas por los escultores más importantes de la época nazi, Josef Thorak y Arno Breker, se encuentran allí, en el Pueblo Nuba.

Luego, Sontag se detiene en la breve biografía de Riefenstahl que acompaña “The last of the Nuba”. Destaca ciertos datos falsos y omisiones, sobre todo en lo relativo a su labor como directora de cine luego de la asunción de Hitler como canciller del Reich Alemán:

La sobrecubierta de Los nuba resume fielmente la línea principal de la reivindicación que Riefenstahl se fabricó durante los años cincuenta, fielmente expresada en la entrevista que concedió a Cahiers du Cinéma en septiembre de 1965. Negó allí que parte de su trabajo fuera de propaganda, y le llamó cinéma vérité. “Ni una sola escena fue montada”, dice Riefenstahl del El triunfo de la Voluntad2. “Todo es genuino. Y no hay comentarios tendenciosos por la sencilla razón de que no hay ningún comentario. Es historia, pura historia.”3 (Las cursivas son mías).

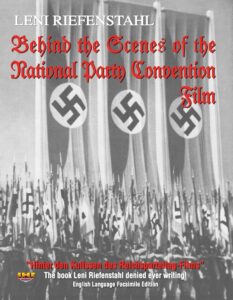

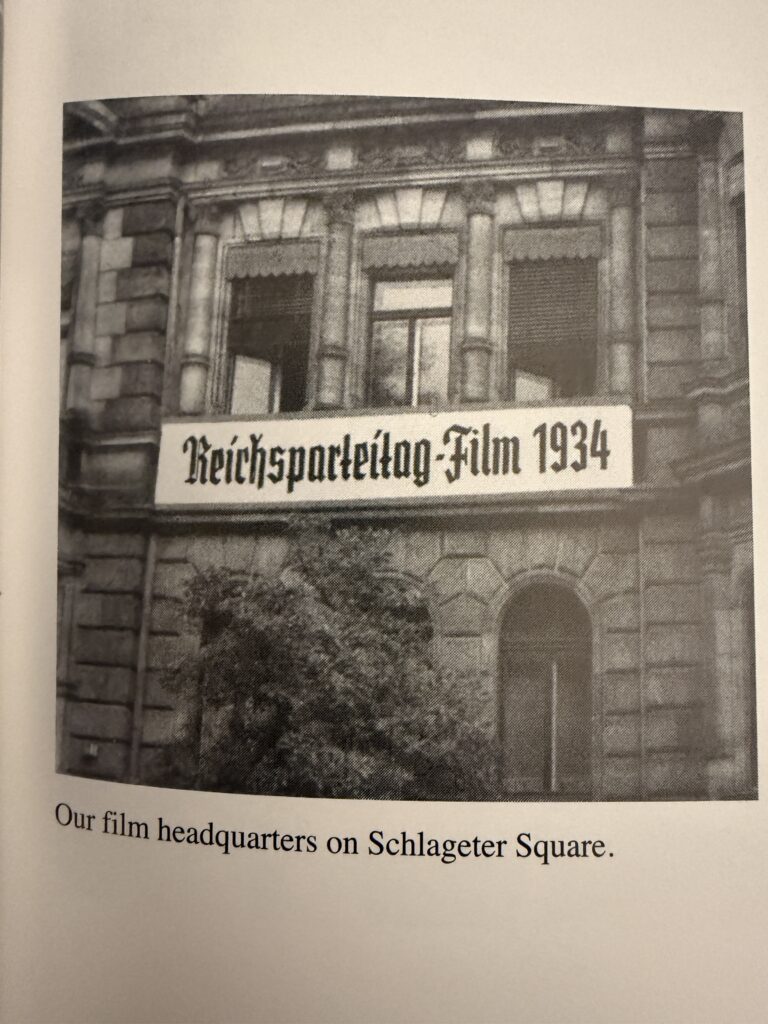

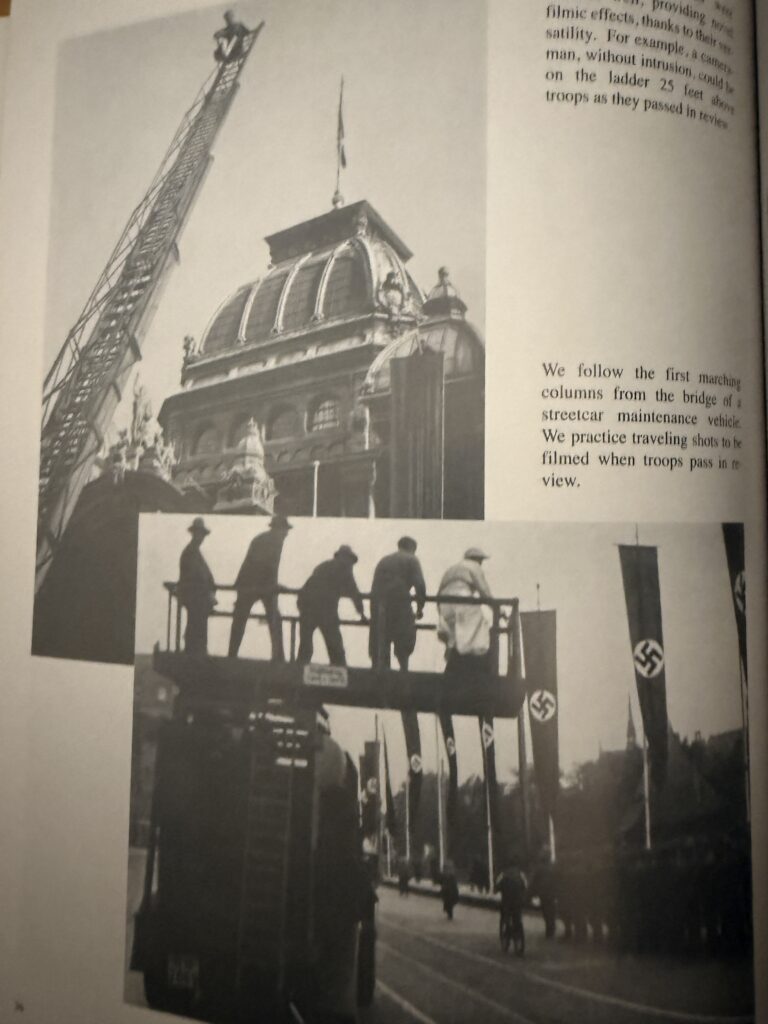

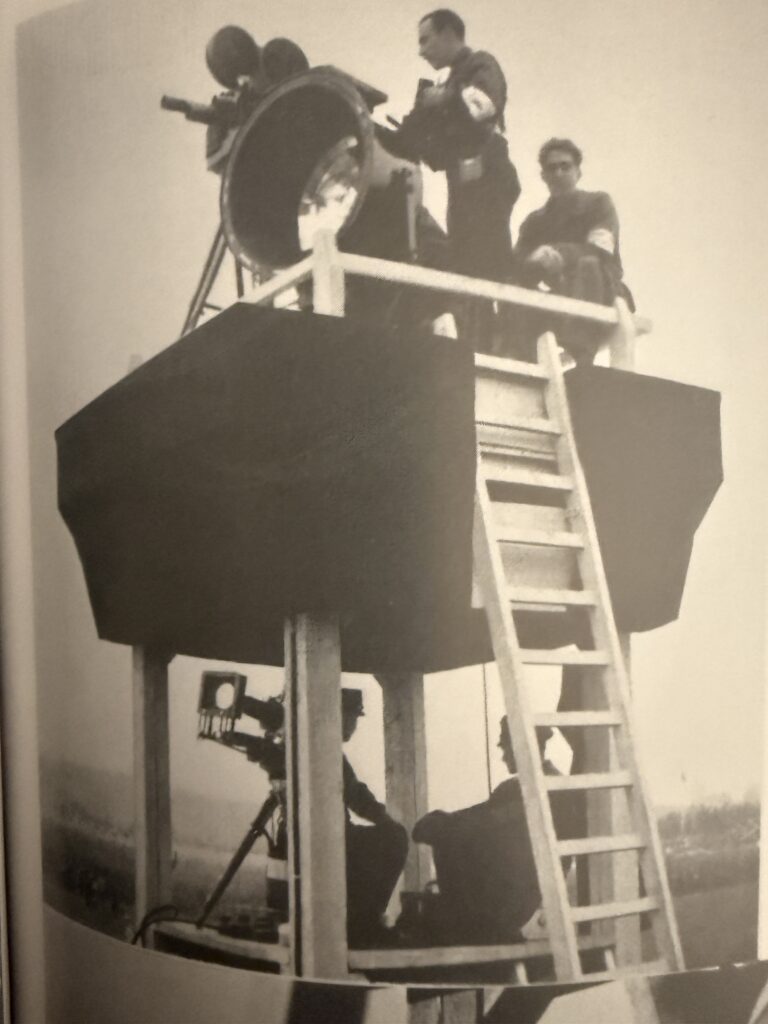

Todo indica que, al menos en lo dicho en 1965 a Cahiers du cinéma, Riefenstahl no dice la verdad. La directora de “Triumph des Willens” contó con 35 cámaras y un equipo técnico de 170 personas4. La filmación de los planos fueron planificados, incluso con bastante antelación. Estructuras fueron construidas para poder ubicar equipos de iluminación y cámaras. Grúas en las calles. Y lo más sorprendente, una torre con ascensor construida por Albert Speer para tener ciertos planos aéreos del campo donde se desarrollaban los actos. Algunas fotografías del “detrás de escena” ya eran conocidas, pero resulta un documento de valor el pequeño libro llamado “Hinter den Kulissen des Reichsparteitag-Films” [Detrás de escenas del film de la Convención Nacional del Partido]5.

El correr de los años no fue generoso con Leni Riefenstahl. En 1971 se halló una copia de “Der Sieg des Glaubens” [La victoria de la fe], de 1933, primera colaboración de la directora con los nacionalsocialistas. El mencionado registro de “detrás de escenas” de su película más emblemática, libro firmado por ella pero que luego no se cansó de renegar la autoría de los textos que acompañan las imágenes.6

“Ni una sola escena fue montada… todo es genuino”. Genuinamente montado para la cámara, como quizás es inevitable que ocurra siempre que se pretende hacer un registro audiovisual.

Sontag llega a un punto que me interesa:

Aunque “El triunfo de la Voluntad» no tiene voz narrativa, sí comienza con un texto escrito que anuncia el mitin como la culminación redentora de la historia alemana […] No tiene comentario porque no lo necesita, pues El triunfo de la Voluntad representa una transformación ya lograda y radical de la realidad: la historia se vuelve teatro [history becomes theater].

Y luego en la segunda parte de su texto, parafraseando a Jean Genet, resume aún más al decir: “el fascismo es teatro” [fascism is theater].

En el texto impreso subrayo esta cita, intuyo que de ahí puede surgir una idea. “El fascismo es teatro”. Pero algo no funciona, al menos para mí. Quizás sea porque el teatro me es un mundo prácticamente ajeno, y a la hora de hacer algo un fin de semana, siempre termino optando por mirar una película o ir al cine. En fin, me parece extraño que Sontag relacione dos veces en su texto la experiencia del fascismo con el teatro. El punto de partida de “Fascinante fascismo” es la publicación de un libro de Leni Riefenstahl, cineasta que debe su celebridad a una filmografía estrechamente ligada a la Alemania nazi7.

El fascismo como espectáculo

Gilles Deleuze decía en sus “Estudios sobre cine”8 que los cineastas piensan en imágenes, inventan imágenes. Algunas de las imágenes inventadas por el cine de Riefenstahl son algunas de las más célebres del Tercer Reich. Supongamos un auditorio, los espectadores que se imagina Sontag contemplan una obra de teatro. También Philip K. Dick en “El hombre en el castillo”, dice por medio de uno de los personajes de la novela: “Hay demasiada filosofía en el temperamento germano, demasiado teatro también. Tantos actos públicos. Nunca sorprenderás hablando a un verdadero fascista, sólo actuando […]”9 (Las cursivas son mías).

Las películas de Leni Riefentahl junto a otras del período nazi, las fotografías de Heinrich Hoffmann, o las de Hugo Jaeger, me hacen pensar en que no basta la “obra teatral” que despliegan los nazis o los fascistas en general, sino que hay que tomar en cuenta el registro que de eso se hace, y cómo luego esas imágenes circulan.

Decir “el fascismo es teatro” no da cuenta totalmente del asunto y siento que no se puede avanzar. Ahora bien, decir “el fascismo es espectáculo”, me parece que da cuenta de una manera más adecuada de lo que está en juego. Equivocado o no, es por medio de esta noción de “espectáculo” que puedo avanzar.

Guy Debord en un libro de 1967 llamado “La sociedad del espectáculo” ha definido esta noción de la siguiente manera: “El espectáculo no es un conjunto de imágenes, sino una relación social entre personas mediatizada por imágenes.”10

Casi todas las referencias de Debord tienen como horizonte la comparación entre el capitalismo occidental y el estalinismo. Las únicas referencias explícitas al fascismo se encuentran en los apartados 109-110 del capítulo IV. Comentario que comienza con una suerte de equivalencia entre la “burocracia estalinista” y el “totalitarismo fascista”. Luego dice Debord:

El fascismo fue un modo extremista de defensa de la economía burguesa, que se sintió amenazada por la crisis y por la subversión proletaria, una reacción contra el estado de sitio de la sociedad capitalista, mediante la cual la sociedad consiguió salvarse, dándose una primera racionalización de urgencia al hacer intervenir masivamente al Estado en su gestión. […] Se presentó como lo que era: una resurrección violenta del mito, que exige la participación en una comunidad definida por seudovalores arcaicos: la raza, la sangre, el caudillo [le chef]. El fascismo es el arcaísmo técnicamente equipado. Su ersatz [sustituto/reemplazo] descompuesto del mito se reconstruye en el contexto espectacular y con los más modernos medios de condicionamiento de la ilusión.11 (Las cursivas son mías)

“La raza, la sangre, el jefe [Führer]” son aspectos que no nos son ajenos cuando hablamos particularmente de la experiencia alemana en los años 30’. Pero la invitación de Debord a pensar el fascismo en un “contexto espectacular” nos lleva a tener en cuenta las imágenes a las que alude su definición de espectáculo. Noción que me veo tentado a reinterpretar con el auxilio de otra, acuñada por el historiador Peter Fritzsche: “espacio audiovisual”. Dice Fritzsche12: “La radio y el cine convirtieron el nazismo en un espectáculo”.

Al igual que Debord, Fritzsche también se refiere al asunto de la “comunidad” (del pueblo) [Volksgemeinschaft]. Y cada uno a su manera da cuenta de los efectos performáticos de lo espectacular.

La construcción de una comunidad

Debord plantea al espectáculo como la sociedad misma y, a la vez, “como instrumento de unificación”. Fritzsche, por su parte, presentará un largo recorrido que comienza con un recuerdo de infancia del lingüista Victor Klemperer, un día en que este y dos compañeros más faltaron a clases (los únicos judíos del salón), el profesor de matemáticas habría dicho al comenzar: “Heut sind wir unter uns” [Hoy estamos entre nosotros]. Actualizado durante los años nacionalsocialistas por un titular del periódico antisemita Der Stürmer: «¡Qué bien estar otra vez entre nosotros!». Este “entre nosotros” [unter uns], dirá Fritzsche, “fue una construcción mediática, la meta explícita de la propaganda en el Tercer Reich” (Las cursivas son mías).

Curiosamente, este “unter uns” casi le costó a Fritz Lang el rodaje de “M”, su primera película sonora de 1931. En 1930, la prensa alemana anunciaba con su título provisorio la nueva película de Lang: “Mörder unter uns” [Los asesinos −están− entre nosotros]. El resultado: cartas llenas de amenazas y la prohibición de filmar en el estudio con el que ya tenían un acuerdo.

Esto lo dice Siegfried Kracauer, según se lo narró una vez el propio Fritz Lang:

“Pero, ¿por qué esta incomprensible conspiración contra una película acerca de Kürten, el asesino de niños de Düsseldorf?”, preguntó desesperadamente al director de los estudios. ‘Ach! Ya veo’, dijo el director. Suspiró como aliviado e inmediatamente le dio las llaves del estudio de Staaken. Lang también comprendió; mientras discutía con el hombre, lo había agarrado de las solapas y visto la insignia nazi en su revés. Los asesinos están entre nosotros: lo que sucedía era que el Partido temía comprometerse. “Ese día”, agrega Lang, “alcancé la mayoría de edad política.”13

Es a partir de la relación de la “comunidad” con un jefe, o Führer, que Debord plantea la primera de las formas de poder de lo espectacular: lo espectacular concentrado: “[…] la imagen impuesta del bien recubre la totalidad de lo que existe oficialmente, y normalmente se concentra en un solo hombre, el garante de su cohesión totalitaria.”14

Victor Klemperer15 caía en la cuenta de que, en su recorrido por la ciudad, no podía desprenderse de la presencia de Hitler. En las tiendas, en los bancos, de fondo siempre la misma voz. Klemperer pacta una consulta con su dentista; en una repisa del consultorio, obviamente, un retrato del Führer.

La imagen fotográfica: Heinrich Hoffman16 y Hugo Jaeger

En la iconografía de Hitler no se puede dejar de lado el trabajo del fotógrafo Heinrich Hoffmann. En 1930, el miembro del NSDAP17 número 59, afiliado desde 1920, el entonces reconocido y “exitoso” fotógrafo de Múnich, Heinrich Hoffmann, rescata de su archivo algunas fotografías del primer día de movilizaciones de agosto de 1914 previas al inicio de la Gran Guerra. La escena transcurre en un café, en Múnich. Hitler mira las fotos y le dice: “Yo también estuve entre esta multitud”. Con entusiasmo, Hoffmann se lanza sobre sus viejos trabajos. Primero el esfuerzo, luego la recompensa. Había encontrado a Hitler en una de las fotos.

Peter Fritzsche, en su libro “De alemanes a nazis”, comenta esta foto de la siguiente manera:

Una de las fotografías jamás tomadas de Adolf Hitler ilustra a la perfección el surgimiento del nazismo y el ideal del Tercer Reich. La foto muestra a patriotas alemanes reunidos en la Odeonsplatz para oír la declaración de guerra, leída desde la Feldherrnhalle, el 2 de agosto de 1914.18

Hitler tenía 25 años. Para Fritzsche, esa fotografía representa el momento justo en el que el Tercer Reich “se hizo posible”.

Pero Fritzsche nada nos dice qué pasó con esa foto de Hoffmann una vez descubierta, una vez encontrado y arrancado al Führer de la masa y el anonimato. Según lo refiere Éric Michaud en “La estética nazi. Un arte de la eternidad”: “Nunca, bajo el Tercer Reich, dicha fotografía fue publicada sin que un círculo blanco aislara de la compacta masa a quien con el tiempo iba a convertirse en el Führer”19.

En el libro de Michaud, la reproducción de la fotografía tomada por Hoffmann va acompañada de una nota al pie en alemán que dice:

El amanecer de una nueva era/época [Zeit]. Una multitud de miles de personas canta el 2 agosto de 1914 en la Odeonsplatz de Múnich “Die Wacht am Rhein”.

En medio del pueblo hay alguien a quien nadie conoce, cuyo nombre conocería toda Alemania diez años después: Adolf Hitler.

“Así como probablemente para cada alemán, ahora también para mí comenzó el momento más inolvidable y más grande de mi vida terrenal”, escribe el Führer en su famoso libro confesional “Mein Kampf”.20

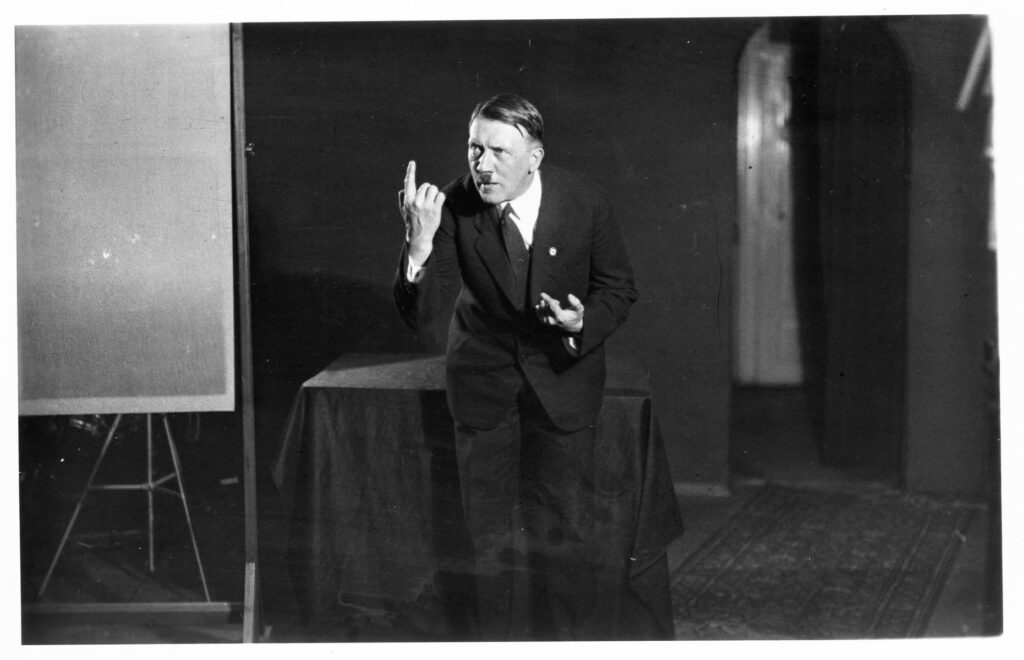

Quizás, lo más interesante de la colaboración Hitler-Hoffmann sea una serie de retratos fechados en el primer semestre de 1927.

Según Michaud, por mucho tiempo se creyó que estas fotos pertenecían a cierto archivo secreto de los involucrados, y que podrían haber sido pruebas para futuros discursos ante el público, una manera de perfeccionar sus gestos. Ahora se sabe que las fotos fueron publicadas en 1928 en el Illustrierter Beobachter, y luego 6 de ellas fueron vendidas masivamente como tarjetas postales.

Cito a Michaud:

[…] lejos de ser útiles de trabajo reservados al uso privado, ellas apuntaban, por el contrario, de modo calculado al público más amplio. Rudolf Herz, a quien se debe este descubrimiento, advierte que no se observan sin embargo esos gestos en los documentos filmados de los discursos pronunciados por Hitler en público. Se trataría manifiestamente de “puras poses de cartas postales, de auténticos documentos de la auto-puesta en escena exaltada de Hitler”, que un periodista de los 30 había ya comparado a fotogramas en los que cada uno tenía su iluminación propia.

El inmenso éxito de estas cartas postales permite comprender mejor que las masas esperaban de Hitler, en los mítines, la proeza del comediante que sabría arrancarlos a ellos mismos, durante el tiempo del espectáculo al menos, a un mundo donde la luz y la sombra serían más marcadas, donde las elecciones serían más simples.21

Pasemos a la ciudad y sus ornamentos, ya que también estos son otro aspecto de lo espectacular.

Albert Speer nunca pudo llevar adelante su reestructura de Berlín. Speer sólo pudo concretar algunas obras, como la Nueva Cancillería del Reich. De la nueva Berlín sólo se conocieron algunas maquetas. Pero eso no significa que el espacio urbano de las ciudades alemanas no haya cambiado. Tanto en el trabajo de Riefenstahl como en el de Hoffmann algo capital falta: el color. Gracias al trabajo de Hugo Jaeger, recuperamos algo de esa experiencia y nos sumergimos en el rojo.

Además, las fotografías de Jaeger nos muestra algo fundamental de la estética nazi: los uniformes y sus colores.

Sontag, en el citado artículo, “Fascinante fascismo”, se detiene y resalta cierto erotismo ligado a la “estética nazi”, y en particular a los uniformes de las SS:

Los uniformes de las SS eran elegantes, bien cortados, con un toque (pero no excesivo) de excentricidad. Compárense los anodinos y no muy bien cortados uniformes del ejército estadounidense: chaqueta, camisa, corbata, pantalones, calcetines y zapatos de clavos; esencialmente ropas civiles, por muy cubiertas que estuvieran de medallas e insignias. Los uniformes de las SS eran apretados, pesados, rígidos, e incluían guantes para confinar las manos y botas que hacían sentir peso en las piernas y los pies, embutidos, obligando a su portador a mantenerse derecho. Tal como explica la contraportada de SS Regalia:

El uniforme era negro, color que tenía importantes implicaciones en Alemania. Encima, las SS llevaban una gran variedad de condecoraciones, símbolos, insignias para distinguir grados, desde las runas del cuello hasta las calaveras. Su apariencia era a la vez dramática y amenazadora.22

Ya en 1933, Wilhelm Reich, en su “Psicología de masas del fascismo” menciona la dimensión erótica de los uniformes militares:

El efecto del militarismo reposa en lo esencial, desde el punto de vista de la psicología de masas, sobre un mecanismo libidinoso; el efecto sexual del uniforme, el efecto de excitación erótica de los desfiles, ejecutados siguiendo un ritmo, el carácter exhibicionista del aspecto militar, todo esto se ha revelado hasta el presente mucho más claro en la práctica para una empleada doméstica o para una empleada media que para nuestros hombres políticos más cultivados. Por el contrario, la reacción política utiliza conscientemente estos intereses sexuales.23

Por varios medios, se construye y se amplifica el “entre nosotros” [unter uns] junto con la imagen de su Führer o líder. Uno de esos medios, será el cine.

La imagen cinematográfica: esbozos de un cine más allá de Leni Riefenstahl

A grandes rasgos, las historias generales del cine (Georges Sadoul, Mark Cousins, Román Gubern), ponen el acento en el carácter propagandístico del cine durante el Tercer Reich. Y en el centro de este “espacio audiovisual” ubican la filmografía de Leni Riefenstahl y su película de 1935, “El triunfo de la voluntad”. Seguramente este acento en Riefenstahl esté determinado por las dos obras canónicas, referencias ineludibles, del cine de Weimar (1918-1933): “La pantalla diabólica” (1952), de Lotte Eisner; “De Caligari a Hitler” (1947), de Siegfried Kracauer.

Riefenstahl dirigió 4 películas. Sin embargo, conviene subrayar que durante el Tercer Reich se produjeron en torno a 1000 largometrajes. Y como veremos, quizás el cine de Riefenstahl no es representativo (más allá de su importancia) del cine de este período.

Para el historiador del cine Karsten Witte: “En lugar de diagnosticar qué es una película fascista, deberíamos preguntarnos cómo funcionan las películas en el fascismo, o mejor dicho, cómo funcionan en el contexto de los fascismos”24 (El subrayado es mío). Quizás podemos permitirnos ubicar todo este gran dispositivo de producción-distribución-consumo de imágenes cinematográficas dentro de lo que Debord teorizó como la segunda forma del poder espectacular: lo espectacular difuso.

¿Cuándo vamos al cine? Para empezar, cuando no estamos trabajando. Debord llama a esto “tiempo espectacular”, un tiempo asociado a las vacaciones y el ocio, es el tiempo del “consumo de imágenes”. Hacia el inicio de la segunda guerra, Alemania contaba con 5500 salas con una capacidad total aproximada de 3.4 millones de butacas.

Eric Rentschler25, nos da una mayor precisión sobre la cantidad de largometrajes durante el Tercer Reich: 1094. De estos: 295 eran “melodramas y biografías”, 123 fueron films de “detectives y épicas de aventuras”, y la mitad, 523 para ser exactos, fueron “comedias y musicales (lo que los nazis denominaban heitere, películas ‘alegres’)”.

El propio Rentschler señala como una tarea ardua realizar un visionado del conjunto de películas que conforman el cine durante el Tercer Reich. Además de Leni Riefenstahl, conviene saber que hubo varios directores que vale la pena mencionar, por ejemplo: Veit Harlan, Rolf Hansen o Hans Steinhoff26.

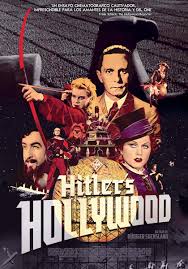

Para tener un mejor panorama, o aproximación, del cine alemán de entreguerras los trabajos del realizador Rüdiger Suchsland pueden ser un material excelente a tales efectos. Mencionemos tres trabajos documentales de este realizador:

1- “Caligari: cómo el horror llegó al cine”, 2014

2- “De Caligari a Hitler: el cine alemán en la era de las masas”, 2014

3- “Hitler’s Hollywood”, 2017.

De las 40 películas que “Hitler’s Hollywood” nos presenta, destaquemos brevemente algunas:

– Hitlerjunge Quex – 1933 (Dir: Hans Steinhoff)

Heini Völker es un adolescente, cuyo padre comunista es presentado como un borracho autoritario. Heini a pesar de su padre y su círculo cercano, deja la Juventud Comunista para unirse a la Juventud Hitleriana. Un momento fundamental de la película es cuando Heini recibe el uniforme en manos de sus futuros compañeros de la Hitlerjugend. El comentario del afiche dice: “Ein film vom Opfergeist der deutschen Jugend” [Un film sobre el espíritu de sacrificio de la juventud alemana]. Comentario que adelanta el final trágico de Heini.

– Glückskinder – 1936 Dir: Paul Martin

Comedia musical ambientada en Nueva York. El periodista Jimmy Flynn (Willy Fritsch) conoce a Ann Gardner (Lilian Harvey), mientras cubre la jornada en un juzgado sin importancia. Por ciertos motivos, Jimmy y Ann terminan fingiendo estar casados, a pesar de apenas conocerse. Resulta obvio decirlo, pero el “falso matrimonio” termina como una historia de amor con final feliz.

– Wunschkonzert -1940- Dir: Eduard von Borsody

En el marco de los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936, la joven Inge Wagner conoce al piloto de la Luftwaffe Helmut Winkler. El romance entre ambos se ve interrumpido, ya que Helmut debe partir para cumplir con sus deberes militares. Antes de despedirse, prometen reencontrarse en el futuro.

Con el inicio de la guerra, Helmut es enviado al frente y pierde contacto con Inge. En la película, cobra un rol destacado el programa de radio “Wunschkonzert für die Wehrmacht” [Concierto a la carta para la Wehrmacht], en el que los soldados pueden solicitar canciones para ser dedicadas a sus seres queridos. A través de este programa, Inge y Helmut vuelven a reencontrarse.

– Die grosse Liebe, 1942, Dir: Rolf Hansen

Hanna Holberg, cantante y estrella de cabaret, conoce al piloto de la Luftwaffe, Paul Wendlandt, durante un permiso en Berlín. Nuevamente los deberes militares marcan la imposibilidad de que los amantes permanezcan juntos.

– Kolberg, 1945, Dir: Veit Harlan

Ambientada en los años 1806-1807, durante las Guerras Napoleónicas, asistimos a la resistencia de la ciudad prusiana de Kolberg contra el ejército invasor. El protagonista, Nettelbeck, alcalde de la ciudad, moviliza a los ciudadanos para resistir el avance de los enemigos.

Al parecer, Kolberg fue estrenada en enero de 1945. Berlín estaba a punto de sufrir un bombardeo masivo entre febrero y abril de ese año que la dejará en ruinas. En la segunda quincena de abril y los primeros días de mayo, vendrá la derrota definitiva. No sería demasiado descabellado pensar que, en medio de esta destrucción, algún cine estuviera proyectando, para quien se animara, Kolberg. Los cañones napoleónicos devenidos en aviones de la RAF27. Estos valientes de la sala de cine imaginada mueren viendo su muerte en una pantalla.

El final del texto Walter Benjamin, de 1936, sobre la obra de arte y su reproductibilidad técnica viene a mi auxilio:

“Fiat ars, pereat mundus” [hágase el arte, perezca el mundo] dice el fascismo […] La humanidad, que antaño, en Homero, fue objeto de espectáculo [Schauobjekt] para los dioses olímpicos, lo es ahora para sí misma. Su autoalienación ha alcanzado aquel grado en que puede vivir su propia destrucción [Vernichtung]28 como goce estético [ästhetischen Genuß] […].29

A modo de (no) conclusión: una estética del “desvío”

El año pasado (agosto de 2023), fui de París a Múnich en tren. Esperando la hora de partida en la “Gare de l’Est” veo en un puesto de revistas una publicación bastante sencilla: “Le 1 hebdo” N. 458, con el título: “Lo que nos dice Guy Debord” [Ce que nous dit Guy Debord]30. En el dorso leo una supuesta cita de “La sociedad del espectáculo” que me fascina al instante: “Ya no queremos trabajar en el espectáculo del fin del mundo, sino en el fin del mundo del espectáculo”31. Fui a la búsqueda de esa cita en el libro de Debord. No estaba allí donde se señalaba, sino en un artículo de 1959. Y para peor, la cita era incorrecta.

Poco importaba. Ese fragmento muy breve me acercaba bastante a mi interés en aquel momento por lo que ocurría entre Ucrania y Rusia, y las reiteradas amenazas de una eventual guerra nuclear. En mi recuerdo de infancia estaban los comentarios sobre el “invierno atómico” de Carl Sagan (“Cosmos”). Un poco más acá se encuentra el recuerdo de “La Jetée”, la película de 1962 de Chris Marker. Un París de catacumbas luego de la Tercera Guerra Mundial. El espectáculo del fin del mundo. Con seguridad, ese final me sorprenderá en el cine o mirando una película en mi casa.

¿Cómo escaparse, si eso es posible, del mundo del espectáculo o del espectáculo del fin del mundo? Debord propone una posible solución: el “détournement” [desvío], una estética del “détournement”, una estética del “desvío”32, tomar aquellas imágenes que no son dadas y hacer con ellas “otra cosa”, darle otros “usos”.

Una leve inquietud me lleva a suponer que una posible “arqueología” del fascismo como espectáculo tiene que pasar por la experiencia del fascismo alemán como un momento, tal vez, inevitable. El salto de un mundo analógico a uno digital no ha hecho más que exacerbar los mecanismos por los cuales las dos formas del poder espectacular (por seguir en la línea de Debord) determinan nuestra vida y el paisaje que nos rodea.

- Susan Sontag, Fascinante fascismo, tr. Juan Utrilla Trejo, p. 1, disponible en https://archive.org/details/pdfy-sJtSMbUSfkEMxt2s/page/n11/mode/2up ↩︎

- Leni Riefenstahl, Triumph des Willens [El triunfo de la voluntad], 1935. Dir: L. Riefenstahl. La película muestra el desarrollo del Congreso del Partido Nacionalsocialista en septiembre de 1934 en la ciudad de Nuremberg. Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=n15Uj6-vffI&t=541s ↩︎

- S. Sontag, op. cit., p. 1. ↩︎

- Karsten Witte, “El cine del Tercer Reich”, en Historia general del cine. Vol. 7: Europa y Asia (1929-1945), tr. Sylvia Zierer, Cátedra, Madrid, 1997, pp. 193-230. ↩︎

- L. Riefenstahl, Behind the Scenes of the National Party Convention Film [Hinter den Kulissen des Reichsparteitag-Films], tr. David Culbert, IHFilm, Chicago, 2010. ↩︎

- De las acusaciones más graves en su contra, ha sido la de Nina Gladitz, quien acusó a L.R. de usar extras en “Tiefland” [Tierras bajas] que venían de campos de concentración. Cfr. Nina Gladitz, Zeit des Schweigens und der Dunkelheit [Época de silencio y oscuridad], Dir: Nina Gladitz, 1982, disponible en https://www.youtube.com/watch?v=sZpUtJUeWkg&t=943s ↩︎

- De todas maneras, es necesario señalar que Riefenstahl ya era una “estrella de cine” en la República de Weimar. Conocida sobre todo por sus roles protagónicos en los films de montaña (Filmsberg), dirigidos por el Dr. Arnold Fanck (excepto una): La montaña sagrada (Der heilige Berg, 1926), El gran salto (Der grosse Sprung, 1927), El destino de la Casa de Habsburgo (Das Schicksal derer von Habsburg, 1929), El infierno blanco de Piz Palü (Die weisse Hölle vom Piz Palü, 1929), seguidas por Avalancha (Stürme über dem Montblanc, 1930), Frenesí blanco (Der weisse Rausch, 1931) y S.O.S. Iceberg (S.O.S. Eisberg, 1932-1933). ↩︎

- Gilles Deleuze, Estudios sobre cine. La imagen-movimiento, tr. Irene Agoff, Paidós, Buenos Aires, 2008. ↩︎

- Philip K. Dick, El hombre en el castillo, tr. Manuel Figueroa, Minotauro, Buenos Aires, 1974, p. 171. ↩︎

- Guy Debord, La sociedad del espectáculo, tr. José Luis Pardo, Pre-Textos, Valencia, 1999, p. 38. ↩︎

- Ibid., pp. 104-105. ↩︎

- Peter Fritzsche, “Unter uns: el espacio audiovisual del nazismo” En Vida y muerte en el Tercer Reich, tr. Luis Noriega, Crítica, Barcelona, 2009, pp. 69-78. ↩︎

- Siegfried Kracauer, De Caligari a Hitler. Una historia del cine alemán, tr. Héctor Grossi, Barcelona, 2022, p. 205. ↩︎

- G. Debord, op. cit., p. 68. ↩︎

- Victor Klemperer, LTI. La lengua del Tercer Reich, tr. Adan Kovacsics, editorial minúscula, Barcelona, 2018. ↩︎

- Parte de este apartado sobre la imagen fotográfica (en especial, en lo que atañe a Hoffmann) corresponde a una presentación previa en el marco de una actividad llamada “Callecitas de la Interzona”, que tuvo lugar el 08-08-2025 en Montevideo. ↩︎

- Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán. ↩︎

- Peter Fritzsche, De alemanes a nazis, tr. Jorge Salvetti, siglo XXI editores, Buenos Aires, 2022, p. 19. ↩︎

- Éric Michaud, La estética nazi. Un arte de la eternidad, tr. Antonio Oviedo, Adriana Hidalgo editora, 2012, p. 16. ↩︎

- Ibid., p. 16. ↩︎

- Ibid., p. 16. ↩︎

- S. Sontag, op. cit., p. 10. ↩︎

- Wilhelm Reich, Psicología de masas del fascismo, tr. Juan González Yuste, Ayuso, Madrid, 1972, p. 48. ↩︎

- Karsten Witte, op. cit., p. 193. ↩︎

- Eric Rentschler, The Ministry of illusion. Nazi Cinema and its Afterlife, Harvard University Press, 1996, p. 7. ↩︎

- Creo que se debería destacar a los Directores no sin ciertas precisiones; me refiero a la posibilidad de pensar el cine como un “agenciamiento colectivo de enunciación”, donde el nombre del Director sería, quizás, sólo una manera de nombrar dicho agenciamiento. ↩︎

- Royal Air Force. ↩︎

- Vernichtung puede ser traducido también como “exterminio”. Vernichtungskrieg, “guerra de exterminio”; Vernichtungslager, “campo de exterminio”. ↩︎

- Walter Benjamin, La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica, p. 20, disponible en https://www.ucm.es/data/cont/docs/241-2015-06-06-Textos%20Pardo_Benjamin_La%20obra%20de%20arte.pdf ↩︎

- Le 1 hebdo, vol. 458 : Ce que nous dit Guy Debord, París, agosto 2023. ↩︎

- “Nous ne voulons plus travailler au spectacle de la fin du monde, mais à la fin du monde du spectacle”. ↩︎

- Cf. Guy Debord – Gil Wolman, Mode d’emploi du détournement, 1956, disponible en https://infokiosques.net/spip.php?article320 ↩︎