El arte de desobedecer

Laura Valeta

Primera ventana

Lo que queda por fuera: pensamiento especializado, protocolos y riesgo de la fragmentación

En la sociedad contemporánea, el pensamiento especializado y los protocolos forman una dupla esencial para el funcionamiento de sistemas complejos. La medicina moderna, la justicia, la ingeniería, la administración pública y la tecnología digital se sostienen, en gran medida, gracias a la existencia de conocimientos profundamente especializados y de procedimientos estandarizados que garantizan eficiencia, replicabilidad y control. Sin embargo, en esa alianza entre saber profundo y estructuras normativas, algo importante se escapa por las grietas: la capacidad de pensar transversalmente, de actuar con libertad creativa, de ver el todo y no solo la parte.

El pensamiento especializado ha permitido avances impensables hace apenas un siglo. Un médico oncólogo, un ingeniero de datos, un neurobiólogo o un jurista constitucionalista son ejemplos de mentes formadas para navegar con profundidad una zona específica del saber. Esta especialización es, sin duda, un logro. Pero también encierra un peligro: el de la fragmentación del conocimiento. Al centrarse exclusivamente en una rama del saber, se corre el riesgo de perder de vista cómo se conecta con otras, cómo se inscribe en una totalidad. En palabras del filósofo Edgar Morin, vivimos una “crisis del pensamiento complejo”: sabemos mucho de cada parte, pero ignoramos el conjunto.

Por su parte, los protocolos −procedimientos establecidos para actuar ante situaciones específicas −ofrecen seguridad, orden y eficiencia. En contextos de urgencia o riesgo, como una sala de cirugía o un tribunal, son fundamentales. No obstante, los protocolos también pueden volverse estructuras rígidas que sofocan el juicio crítico. Se siguen “porque siempre se ha hecho así”, incluso cuando ya no responden a la realidad. En esos casos, lo protocolar se convierte en una prisión.

Cuando se combina el pensamiento ultra especializado y los protocolos rígidos, el resultado puede ser un sistema altamente eficiente pero ciego, incapaz de adaptarse a lo nuevo, de integrar perspectivas distintas, o de considerar el elemento humano como algo más que una variable. Se pierde, entonces, la posibilidad de improvisar con sabiduría, de dialogar entre disciplinas, de actuar con empatía. Lo que queda por fuera es precisamente eso: la creatividad, la mirada crítica, la capacidad de improvisación razonada y, sobre todo, el reconocimiento de la complejidad del mundo. A veces, una solución no está en adecuarse mejor al protocolo, sino en salirse de él. A veces, la respuesta no la tiene el experto de un área, sino el puente entre saberes.

Por eso, en tiempos donde la especialización y los protocolos gobiernan, urge recuperar el valor de la conexión, de la flexibilidad, de la reflexión global. No para descartar lo ganado, sino para reintegrar lo excluido: la totalidad, la vida, el otro.

Segunda ventana

Lo Inaudito: la grieta que escapa al protocolo y al saber experto

Lo inaudito

Entre fórmulas exactas y

mapas minuciosos,

algo tiembla.

No es error ni excepción:

es lo inaudito.

No se anuncia.

No pide permiso.

No espera turno en el protocolo.

Irrumpe.

No cabe en la agenda,

no se deja domesticar por el saber experto,

no se rinde ante la lógica del procedimiento.

Lo inaudito es grieta.

Y en la grieta, entra el relámpago. A veces tiene forma de milagro,

otras, de herida.

Una palabra que nadie dijo antes,

una decisión que desobedece lo probable,

una imagen que no cabía en el mundo.

Y los protocolos tiemblan.

Las tablas se astillan.

Los especialistas dudan.

Porque lo inaudito no es lo que falta saber,

es lo que exige otro modo de mirar. No es ignorancia,

es revelación.

No se enseña,

se atraviesa.

Y cuando pasa,

−como pasan los cometas,

como llueven las noches en ciertos silencios−

algo cambia.

No el mundo, quizá.

Pero sí la forma de tocarlo.

Laura Valeta (2025)

Existe algo que se escapa. Algo que no cabe en el algoritmo ni en el procedimiento. Lo que irrumpe sin previo aviso, sin permiso, sin forma prevista.

Lo inaudito es aquello que no se esperaba, que no se puede calcular, que interrumpe el fluir habitual de las cosas. No es simplemente lo desconocido: es lo que no se podía ni imaginar. En ese sentido, desborda tanto al pensamiento especializado −porque no encaja en sus categorías− como al protocolo −porque no está contemplado en sus secuencias. Lo inaudito sorprende, conmueve, incomoda y, a veces, incluso transforma.

Tercera ventana

Desborda la tinta el curso, aún no sabe dónde llegará.

En el arte, lo inaudito irrumpe como una forma nueva de sensibilidad: lo que primero escandaliza y luego tiene la posibilidad de alterar algo de lo conocido. En lo humano, lo inaudito puede ser una emoción que no sabíamos que cabía en nosotros, una palabra que rompe un silencio, una decisión radical que trastoca una vida entera. Y quienes trabajamos acompañando procesos terapéuticos sabemos la maravilla que se abre cuando esto sucede. Como dice Mario Levrero: “no se puede alterar un fragmento sin que se altere todo el conjunto”.

Gloria Anzaldúa invita a pensar la frontera como zona de mestizaje, como puente, herida, lugar, no-lugar, rajadura entre los mundos, grieta, zona de transición precipitada, lugar entre medio, espacio liminal, tejido conectivo, realidad mágica-otra, equilibrio dinámico, zona de tensión no reconciliada, umbral de negociaciones dolorosas. Lo inaudito resiste en la frontera. Es la grieta por donde entra lo vivo. Es la posibilidad de lo nuevo, lo otro, lo que todavía no tiene nombre. Hay veces en que el saber se vuelve polera ajustada, asfixia, entonces: ¿cómo des-identificarnos con eso que insiste en hablarnos?

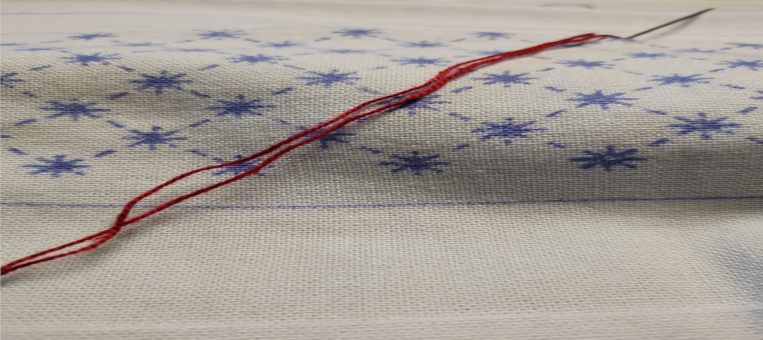

Allí donde el inmenso texto muestra su última palabra, esa que nunca está cerrada, inmovilizada por un signo, surge de pronto la otra palabra, la inédita que continúa el movimiento anterior, pero que también lo inicia, para también morir y hacer de esa muerte otro renacimiento de otra palabra que seguirá desenvolviendo este discurso que somos, sin identidad, anónimo, abriéndose y cerrándose en su propio movimiento, dispersándose en una constelación ilimitada, no en una línea sino en una explosión, en un juego donde sólo hay aperturas, variantes, sin reglas y sin alternativas, sin comienzo y sin final. Pero el texto no afirma la homogeneidad. Al contrario, la rompe. Un texto, una red, sin centro: llena de cortes, de hilos que se arrastran hasta desaparecer hundidos en la noche, que giran y se unen a otros hilos y forman un tejido maravilloso pero que de pronto cuelga en hilachas, como si sobre ellos hubiera pasado una garra. Redes superpuestas a otras redes, pero conservándose, terminando siempre en una piedra, rompiéndose, continuando, y todo eso como una especie de galaxia que agoniza saltando en pedazos por el espacio; y una en la inmovilidad, otra en la contracción y expansión terrible del cosmos, son simples puntadas de otro tejido aún mayor […].

Blanchot, M. La ausencia del libro. Nietzsche y la escritura fragmentaria.

Entonces, urge pensar los pensamientos que nos piensan. La palabra especializada insiste muchas veces en coincidir consigo misma. A decir de François Jullien, la coincidencia se duerme en su adherencia, y el riesgo es que dejemos de pensar.

Pensar debemos, debemos pensar, dirá Donna J. Haraway (2022). El pensamiento especializado, si no abre sus fronteras y sus protocolos, corre el riesgo de ser un pensamiento sitiado, un territorio en clave de defensa, un cuerpo en la trinchera. Un lugar donde lo poroso no tendría espacio.

¿Cómo desprogramar los programas?

¿Cómo des-habitar la comunidad terrible?

Las comunidades de saber pueden configurarse como una comunidad terrible cuando el pensamiento especializado se asienta a través de programas y modos de intervención que se instalan como verdades.

LA COMUNIDAD TERRIBLE no es solamente posible; ya es real, está siempre ya en acto. Es la comunidad de quienes se quedan. Jamás está en potencia, no tiene ni devenir ni futuro, ni fines realmente externos a sí misma ni deseo de devenir algo más, solamente de persistir. Es la comunidad de la traición, puesto que va en contra de su propio devenir; se traiciona sin transformarse ni transformar el mundo alrededor de ella.

Tiqqun. Tesis sobre la comunidad terrible.

Hace un tiempo en la ciudad de Buenos Aires visité una muestra de arte de Ana Teresa Barboza, artista peruana, en el MALBA. Su obra, “Tejer las Piedras”, me conmovió profundamente. En ella se pueden ver diferentes tipos de rocas y paisajes destejiéndose. La obra hace énfasis en una imagen que se va destejiendo, la sensación que me produce es de movimiento, casi de alivio.

La imagen se vuelve rara, se agujerea y enrarece, da lugar a que algo del sentido se suspenda. Cortes, rasgaduras, deshilaches van abriendo hueco, y es en este borde de la imagen-movimiento, surge la sensación de dar paso al enredo, a lo informe y deforme, a ese cambalache raro que vamos siendo. Tejer el grito desde dentro para abrir las piedras y dejar correr la sorpresa de lo incierto. Dejar que los fantasmas dancen en el mar de lo indecible y hagan que la palabra tome lugar.

Sería importante pensar, en el marco de estas resonancias, algunos de los atascos en los que el pensamiento especializado puede ubicarse cuando se instala en y desde el pensamiento binario, reforzando líneas de segmentaridad dura, desde donde se ordenan y jerarquizan las diferencias para llegar, como dirían Deleuze y Guattari, a una correspondencia absoluta de las relaciones. Si todo se corresponde con todo, estamos mirando desde el atasco.

¿Cómo devenir anormal en el atasco?

¿Cómo habitar el borde?

¿Qué imágenes se han endurecido y ya no alcanzan para pensar?

Me tengo que mover.

Persistir en unas formas del saber especializado, cuando en la frontera, en el borde, pasa de todo, inmoviliza. Quizás solo hay que animarse a mirar. La comunidad terrible no hace hueco, se cierra sobre sus verdades. Le teme a la intemperie. Lo plano lo toma todo, y no hay lugar para alojar la complejidad.

Por eso, en una era que valora la previsibilidad, la eficiencia y el control, es urgente reivindicar lo inaudito. No para romantizar el caos, sino para reconocer que en ese margen incalculable también habitan la libertad, la creatividad y el sentido. Aceptar lo inaudito es aceptar que no todo está dicho, que lo que acontece no se agota en lo previsto, y que la vida −como la historia, el amor o la poesía− a veces se da la libertad de no obedecer.

Durante años trabajé con situaciones de violencia basada en género, específicamente dirigida a mujeres que habían vivido situaciones de violencia en el marco de relaciones de pareja. En esos años me encontré con las historias de muchas mujeres. Historias donde las marcas del sistema sexo/género (De Lauretis, 1984), en el cuerpo, dibujan territorios de existencia, donde el amor y el deseo se anudan a formas dolorosamente aprendidas. El dolor en el cuerpo, el doler y el sostener, el querer salir y el no saber cómo, el volver una y otra vez al surco de la identidad conocida. Me vi insistir, como especialista en violencia de género, en unas formas de mirar que ya no alcanzaban para entender el problema.

Trabajar con mujeres en situación de violencia de género implica, desde una perspectiva discursiva, encontrarse con un cuerpo construido por ciertas narrativas de género que se asumen como naturales y que se esencializan, produciendo efectos de verdad-identidad, identidad que podría implicar la naturalización de estados de dominación y subordinación. El género en cuanto aparato discursivo a través del cual tienen lugar la producción y normalización de lo masculino y lo femenino, moldea los cuerpos, los diagrama, produciendo formas y fronteras de “lo humano”. Así, las narrativas de género hacen carne produciendo cuerpos y geografías específicas para jugar el juego que el género impone. Comprender cuáles son las narrativas de género que constituyen los cuerpos de las mujeres que han vivido situaciones de violencia de género, permite un acercamiento a esos relatos, a los modos en que las mujeres pueden estar siendo habladas por estos, así como los puntos de fractura de los mismos para producir nuevas posibilidades de contar(se) las situaciones a sí misma. Hay un instante, breve y vasto, en que el mundo se abre como un párpado y algo que nunca había sido visto, nombrado ni sospechado, asoma. No es ruido. No es grito. Es una presencia muda que desarma. Un temblor que no avisa, que no pregunta. Lo inaudito no entra por la puerta, ni espera que el discurso lo reciba. Lo inaudito irrumpe. Llega cuando la forma ya se había cerrado, cuando la rutina se había acomodado como una sábana tibia. Llega y despeina la norma. Desacomoda. Desvía. Vuelve extraño lo familiar. No cabe en el reglamento, no se deja clasificar. Es eso que desarma la certeza, que desnuda el traje de la especialista y le susurra al oído: “no sabes”.

Dos escenas: Disloques

Una ella, a quien acompañé durante un largo tiempo, al momento de recibir una vivienda asignada por el Estado, que le permitiría salir de su situación de violencia, llegado el momento de firmar para que le entregaran la llave, se detiene, me mira, y dice, “no firmo”, “si dejo de ser víctima, ¿qué soy? Me quedé atónita, ¿cómo era posible que no firmara, que no deseara salir de esa situación, dejando de ser víctima? Entraron en caos los protocolos de intervención.

Y, sin embargo, no es el caos. Es otra clase de orden. Uno más profundo, más sutil, que no se deja ver si uno mira con los ojos del control, del deber ser. Para recibir lo inaudito hay que abrir una grieta en el saber. Hacer silencio. Des-aprender para aprehender Ella no firmó, pero la pregunta que pudo hacerse a sí misma, abrió territorios nuevos a explorar. Fuimos entendiendo juntas que, cuando la víctima totaliza el ser como lugar de reconocimiento, como identidad, hay un largo camino a recorrer. No es solo cuestión de voluntad. Hay que destejer imágenes-pensamiento para volver a tejer otras. Des-hilacharnos, des-generarnos. Tomando palabras de la psicoanalista chilena Constanza Michelson, “restarse es dar espacio a Otro. Escuchar implica siempre estar dispuesta a cambiar de opinión, a dejar de ser férreamente Yo”.

Un él, llega a la consulta privada. Cuando explicita que tiene una denuncia por violencia doméstica (Ley 19514), en lo único que puedo pensar es en que quiero que se vaya. A pesar de ello decido dar una posibilidad al encuentro. Al principio se muestra resistente al espacio, en los dos primeros encuentros no habla prácticamente nada y me encuentro al borde de dejar de persistir en ello. Solo resopla y se le ve enojado por tener que estar allí. Ante la pregunta de por qué viene si no está obligado a hacerlo, me dice que viene porque le han dicho que le iba a hacer bien. Apelando a la apuesta de que le pueda hacer bien, me propongo darle una posibilidad al espacio y ver qué va pasando con ello. Me animo a meterlo en escena: le pregunto si recuerda la situación por la cual su pareja lo denuncia y si puede describir lo que va recordando de ella. Le sugiero que se levante del sillón y que podamos armar la escena psicodramáticamente. A pesar del malestar ante mi pedido, logra armar algo, pero se angustia, se enoja y dice que no quiere seguir. También siento enojo en mí, vienen frases que escuché y me escuché decir muchas veces, “los varones agresores no cambian”, “son todos iguales”, “para qué perder tiempo con ellos”. Me repongo y lo invito a que pueda construir una máscara, la máscara de su enojo. Le pido que la dibuje, que le ponga un nombre y que pueda, a partir de allí, escribir brevemente qué le permite y qué le imposibilita, y si siente deseos de modificarle algo. A medida que dibuja y escribe, algo en su cuerpo se va transformando. Va develándose un cuerpo otro. “Se llama desolación, la máscara”, me dice, sin mirarme. No tiene orejas, los ojos de la máscara están cerrados y apretados, la boca es dentada y denota una gran amplitud. Los pelos están todos parados y desde la base de su cuello, emerge un volcán en erupción que atraviesa su garganta hasta salir por la parte alta de su cabeza. Le pido que se la coloque y camine con ella. Su cuerpo se vuelve a tensar. Mientras camina va diciendo frases sueltas, “me sirve para que me respeten, para que vean quién soy”, “siento que sin ella no soy nadie, me quedo desnudo”. Ahora le pido que tome distancia de ella, que la ubique en el suelo y que pueda verla desde distintos planos y distancias. Le pregunto qué siente, hace silencio y dice, “parece un poco aterradora, ¿no?”, vuelve la angustia, silencio, “parece el rostro de mi padre cuando golpeaba a mi mamá, me da miedo”. Por primera vez llora y puedo ver algo del niño en ese cuerpo, por primera vez en el borde de la máscara.

Denise Najmanovich dirá que suele hablarse de la violencia de los varones, pero nunca ponemos sobre la mesa nuestra propia violencia cómo profesionales. Vamos gestando desde el saber especializado unas formas que van cerrándose sobre sí mismas. En medio de este paisaje sin pasajes, ni disloques, aparece la pregunta de la mano de Jullien ¿cómo alojar la des-coincidencia, cuando algo falla discretamente, cuando algo ya no alcanza para hacer dialogar la realidad? ¿Cómo hacer lugar al disloque, a aquello que desborda? ¿Cómo alojar lo que excede al marco, ese resto que se nos escapa? Y es allí en ese borde donde algo se devela, y dado que lo inaudito es lo inasimilable y, por ende, lo no-integrable, no aflora sino en el borde, y emerge a escondidas, como posible trayecto a recorrer.

Somos desiertos, pero desiertos poblados de tribus, de faunas, y de floras. Empleamos el tiempo en colocar esas tribus, en disponerlas de otra forma, en eliminar algunas, en hacer prosperar otras. Pero todas esas poblaciones, todas esas muchedumbres, no impiden el desierto […]. El desierto, la experimentación con uno mismo, es nuestra única identidad, la única posibilidad para todas las combinaciones que nos habitan.

Deleuze, G., Guattari, F. Mil Mesetas.

Me pregunto cómo ubicarme en esta escena que me des-coincide. El silencio, dar dos pasos hacia atrás, hacer pausa, habitar el hueco son también gestos políticos. Des-coincidir conmigo misma para volver a mirar y poder escuchar algo de ese otro, desde otro lugar.

A veces, lo inaudito es un gesto. Una palabra que hace agujero, y abre una fisura en la identidad. Una mirada que cambia la dirección del tiempo. A veces es un encuentro, o una pérdida que revela una verdad imposible de nombrar. A veces se parece al amor. O al arte. O al fin de algo que creíamos eterno.

El protocolo no lo contiene. El saber técnico no lo anticipa. Lo inaudito sucede. Nos toca. Nos vuelve vulnerables y, por eso mismo, nos despeina. Después de su paso, uno ya no puede pensar igual. El mundo ha sido movido un grado. Apenas. Pero todo ha cambiado.

No se lo busca. No se lo convoca. Solo se le puede estar disponible. Porque lo inaudito no llega donde hay defensa, cálculo o prisa. Llega donde hay escucha. Donde algo espera sin saber que espera.

Lo inaudito es vida rompiendo el molde.

Y quien lo ha visto una vez, lo sabrá para siempre:

no todo puede ser dicho,

no todo puede ser previsto,

pero hay momentos en que el misterio toca tierra

y por un segundo,

todo respira distinto.

Referencias bibliográficas

Anzaldúa, G. (2021). Borderlands. La Frontera. Madrid: Capitán Swing Libros, S.L.

Blanchot, M. (1973). La ausencia del libro. Nietzsche y la escritura fragmentaria. Buenos Aires: Caldén.

Michelson, C. (2021). Capitalismo del Yo. Ciudades sin deseo. Argentina: Paidós.

De Lauretis, T. (1984). Alicia ya no. Feminismo, Semiótica, Cine. Madrid: Cátedra.

Deleuze, G. y Guattari, F. (2010). Mil mesetas. Capitalismo y esquizofrenia. Madrid: Imprenta Kadmos.

Haraway, D. (2022). Seguir con el problema. Generar parentesco en el Chthuluceno. Bs. As.: Consonni.

Jullien, F. (2021). Des-coincidencia. De dónde vienen el arte y la existencia. Bs. As.: El cuenco de plata.

Jullien, F. (2023). Lo inaudito. O el otro nombre de la agotadora realidad. Bs. As.: El cuenco de plata.

Levrero, M. (2013). Interrupciones. Montevideo: Mastercraft SRL.

Morin, E. (1990). Introducción al pensamiento complejo. París: ESPF Editeur.

Najmanovich, D. (2005). El. Saber de la violencia y la violencia del. Saber Bs. As.: Revista Campo Grupal N° 69.

Tiqqun. (2014). Tesis sobre la Comunidad Terrible. España: Plaza Edición.